太行绝壁铸丰碑 精神天河泽新程

王珊珊

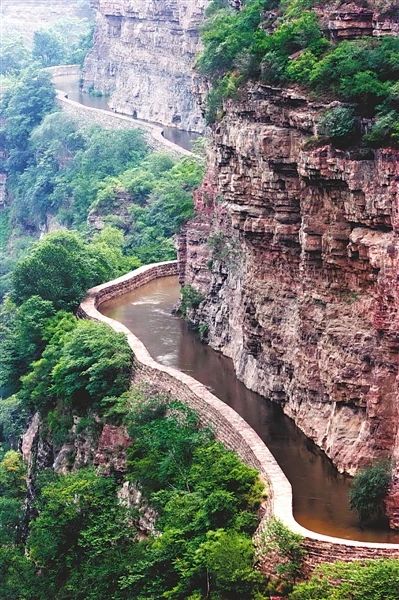

一渠绕群山,精神动天下。回望社会主义革命和建设时期改天换地的峥嵘岁月,在巍巍太行山的悬崖峭壁之上,一条用信念凿刻、血汗浇灌的“人工天河”红旗渠,将漳河水引入干涸的林县土地,创造了“劈开太行山,漳河穿山来”的人间奇迹,孕育了“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神。

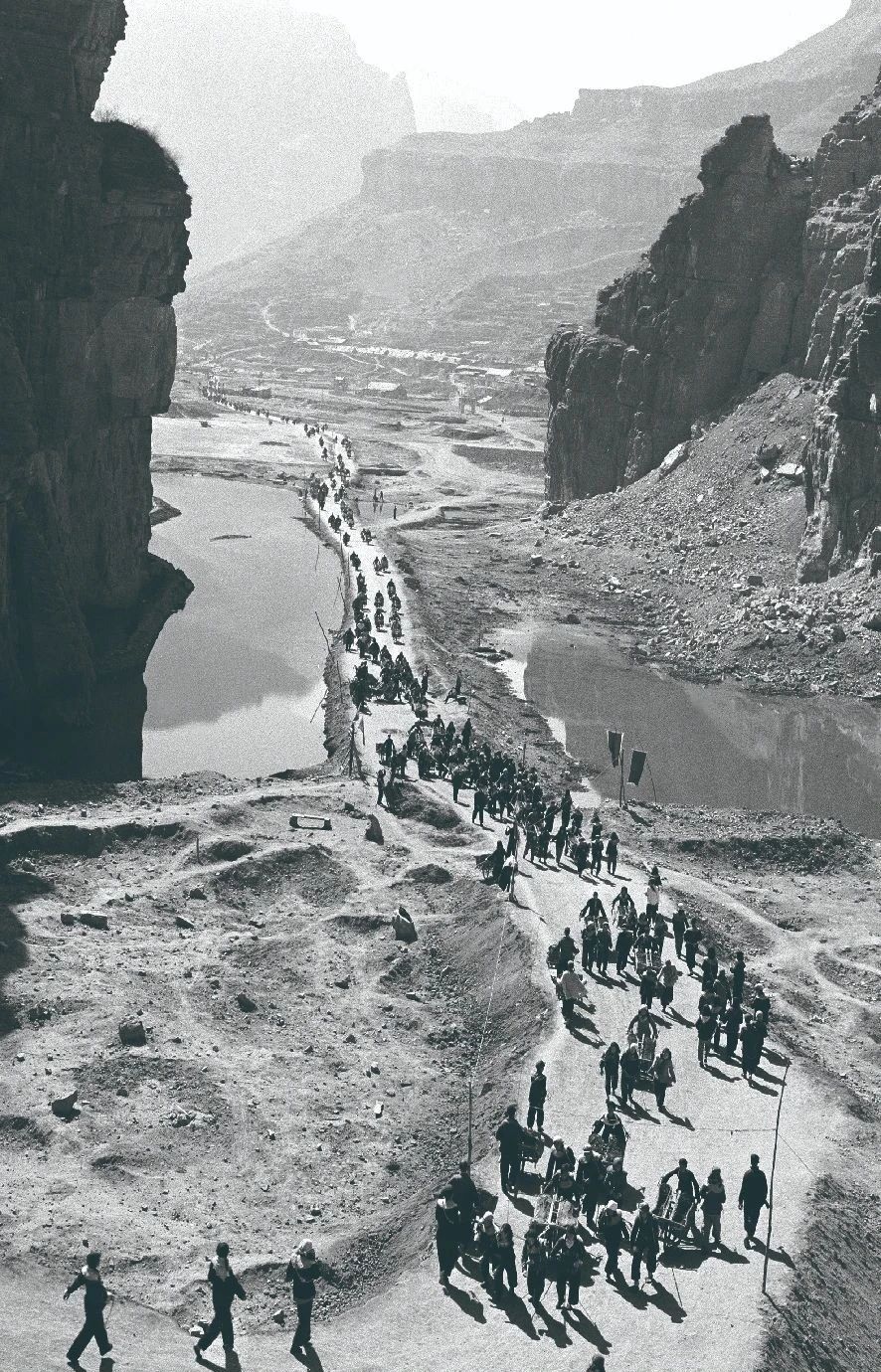

“光岭秃山头,水缺贵如油。豪门逼租债,穷人日夜愁。”一首民谣,数不清林县十年九旱的水荒历史,道不尽林县人民千年的焦渴辛酸。为了生存,为了希望,为了子孙后代的福祉,为了彻底改变林县面貌,1960年2月,在党的领导下,林县人民发出了气壮山河的誓言:“重新安排林县河山!”没有现代机械,就用钢钎铁锤;没有测量仪器,就用民间土法;没有充足给养,就用糠菜充饥。十万太行儿女,以胸膛抵峭壁,以热血化清流,在万仞壁立、千峰如削的太行山间谱写了一曲撼天动地的英雄壮歌。

劈开太行千重障,引来漳河万里涛。这是一场与天地角力、向命运宣战的人民战争。“宁愿苦干、不愿苦熬”是林县人民最朴素的斗争精神,也是最嘹亮的战歌;“建渠不能靠国家,全靠双手来创造”是林县人民坚持自力更生,“不等不靠不要”的奋斗实践;“全县上下一盘棋”是林县人民同心同德、精诚团结、胜利修渠的关键所在;“干部能搬石头,群众就能搬山头”是干部群众同吃同住同劳动的写照,更是党群同心的制胜法宝。

红旗渠的建设浸透着林县人民的血汗,蕴含着党员干部的牺牲。以杨贵为代表的林县县委始终冲锋在前、勇于担当负责;副县长马有金带着群众在峭壁上打钎放炮,在工地上整整干了九年;技术员吴祖太坚持进行隧道察险,因塌方牺牲时年仅27岁;除险队长任羊成悬在崖壁上作业,腰间被绳索磨出了血窟窿,却说:“只要能让乡亲们喝上水,就值了!”一件件光辉的事迹,一个个闪光的名字,连同无数无名英雄,用青春、热血乃至生命,在悬崖绝壁上镌刻下对党忠诚、不负人民的执着信念。

十年寒暑,山河巨变。1969年7月,红旗渠工程终于全面完成,林县人民历时10年削平1250座山头,架设152座渡槽,凿通211个隧洞,建成全长1500公里的“人工天河”,使漳河水穿越千峰万壑,奔腾涌入干涸的林县大地。这是林县干部群众用双手创造的旷世杰作,它像一面永不褪色的精神旗帜一样,永远飘扬在太行之巅,彰显着中国共产党始终坚定为人民谋幸福的初心使命。上世纪70年代,周恩来总理曾经自豪地告诉国际友人:“新中国有两大奇迹,一个是南京长江大桥,一个是林县红旗渠。”1974年,新中国首次在联合国大会播放影片,第一部放映的就是纪录片《红旗渠》。

习近平总书记强调,红旗渠精神同延安精神是一脉相承的,是中华民族不可磨灭的历史记忆,永远震撼人心。信念如磐,撼动山河;精神如炬,照彻前路。当前,我们正昂首阔步在全面建设社会主义现代化国家的新征程上,面对错综复杂的国际形势和前所未有的风险挑战,我们更要传承好发扬好红旗渠精神,汲取砥砺奋进的精神力量,向着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋勇前行。(作者系河南省委党史和地方史志研究室第四研究处三级主任科员)

来源:“河南党史方志”微信公众号